Fotovoltaico ed eolico oramai a prezzi imbattibili

30.04.2020

Notizie positive

Articolo del 12 gennaio 2020

Clicca sul tag per altri articoli

Negli Stati Uniti e in Europa l’industria del carbone è entrata in crisi. Negli USA quasi la metà degli impianti di produzione di elettricità costruiti nel 2019 sfrutta le rinnovabili e l’altra metà il gas fossile. L’Arabia Saudita, per il suo approvvigionamento in elettricità, si lancia in un vasto piano di riconversione alle rinnovabili, mentre le grandi compagnie petrolifere si vedono costrette a ridimensionare il loro business

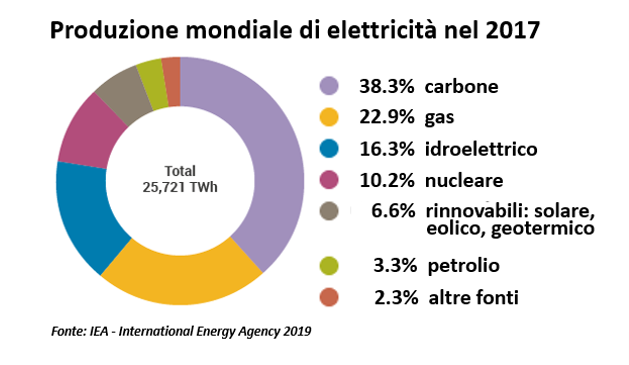

Secondo i dati forniti l’anno scorso dall’Agenzia Internazionale dell’Energia, quasi il 40% del fabbisogno mondiale di elettricità veniva coperto nel 2017 da centrali elettriche al carbone, circa il 23% da centrali al gas fossile e poco più del 3% da centrali al petrolio. In tutto circa i 2/3 del fabbisogno mondiale di elettricità viene dunque coperto da centrali che funzionano con combustibili fossili, poco meno del 23% operano con fonti rinnovabili come l’idroelettrico, l’eolico e il fotovoltaico e il 10% restante col nucleare.

Futuro “nero” per l’industria del carbone

Fra tutte le energie fossili il carbone è quello che produce più emissioni di CO2: per ogni kWh di elettricità ne produce circa il doppio del gas. Sostituendo tutte le centrali a carbone con centrali a gas si potrebbero quindi eliminare la metà delle emissioni di CO2 prodotte oggi dalle centrali a carbone. Diversi paesi si sono dunque attivati per eliminare in un prossimo futuro tutte le loro centrali a carbone. D’altro canto il rapido calo dei prezzi del fotovoltaico, dell’eolico e delle batterie stanno rendendo sempre più conveniente l'istallazione di impianti di produzione di elettricità basati sulle energie rinnovabili. Ecco perché in questo inizio 2020 si moltiplicano gli indizi di crisi dell’intero sistema basato sul carbone, il cui prezzo è letteralmente crollato, passando da oltre 100$ a tonnellata di quattro anni fa, a poco sopra i 50$ alla fine dell’anno scorso, provocando così il fallimento e la chiusura di numerose miniere di carbone in Europa e negli Stati Uniti. Per citare un esempio europeo basta ricordare che nel mese di dicembre del 2019 Germania, Spagna e Regno Unito hanno bruciato il 46% di carbone in meno del mese di dicembre dell’anno precedente, una tendenza che dovrebbe ancora accentuarsi nel corso di quest’anno con l’arrivo di nuovo gas russo.

Il campione del carbone incentiva le …. rinnovabili!

Non è un segreto che la campagna delle presidenziali di Donald Trump è stata finanziata in gran parte dalla lobby delle energie fossili, in particolare dai “baroni” del carbone, cui aveva promesso di abolire le restrizioni all’inquinamento imposte dai suoi predecessori. Eppure ora è proprio questo governo repubblicano a incentivare le rinnovabili, sovvenzionando con 153 milioni di dollari l’Energy Storage Grand Challenge. Ad annunciarlo in questi giorni all'International Consumer Electronics Show 2020 di Las Vegas è stato il Segretario USA all’Energia Dan Brouillette, accompagnato per l’occasione dalla figlia del presidente Ivanka Trump. L’Energy Storage Grand Challenge è un vasto programma volto a incentivare e ad accelerare lo sviluppo, la commercializzazione e l’utilizzazione di tecnologie per lo stoccaggio di energia ed è il presupposto principale per poter utilizzare su vasta scala il fotovoltaico e l'eolico. La produzione elettrica di queste due rinnovabili è infatti discontinua e dipende dalle condizioni atmosferiche; senza possibilità di stoccaggio essa sarebbe dunque condannata a semplice fonte energetica d’apporto. Apparentemente Donald Trump s’è reso conto che perdere il treno nel campo dello stoccaggio di energia arrischia di compromettere la posizione degli USA in un campo di importanza strategica. Da notare che l’anno scorso sono stati costruiti negli Stati Uniti nuovi impianti di produzione di elettricità basati sulle rinnovabili per un totale di 7'618 megawatt, una cifra quasi uguale a quella delle nuove centrali elettriche a gas (+7'808 megawatt), mentre la costruzione di impianti nucleari (+155 megawatt), di centrali a carbone (+62 megawatt) e quella di centrali a petrolio (+77 megawatt) è praticamente ferma al palo. Si tratta di un vero e proprio cambio di paradigma!

… e anche il campione del petrolio si lancia nelle … rinnovabili!

L’Arabia Saudita, il più grande produttore mondiale di petrolio, ha messo a concorso in questi giorni la costruzione di 4 impianti fotovoltaici per una capacità totale di 1'200 megawatt. Ma non è tutto: i sauditi intendono costruire entro il 2030 impianti di produzione di energie rinnovabili di una capacità di ben 60'000 megawatt (60 gigawatt). L’intera operazione sarà finanziata dal Fondo sovrano saudita, alimentato a sua volta dai proventi del petrolio. Apparentemente anche i sauditi hanno capito che l’era delle fossili sta avviandosi al suo termine e intendono emanciparsi dalle fossili e posizionarsi nel miglior modo possibile sul mercato dell’energia rinnovabile, fintanto che i proventi del petrolio continuano ancora a scorrere.

Prime avvisaglie di difficoltà per il settore petrolifero

La statunitense Chevron è una delle compagnie petrolifere più importanti del mondo e opera in ben 180 paesi. Con l’estrazione di oltre 3 milioni di barili di petrolio al giorno e un fatturato annuo di oltre 140 miliardi di dollari, si situa al 28esimo posto delle 500 imprese più importanti del mondo. Ebbene la Chevron s’è vista costretta lo scorso mese di dicembre a svalutare il suo patrimonio per un ammontare 11 miliardi di dollari. Stando a un’intervista rilasciata dal suo CEO Mark Wirth al Wall Street Journal, l’operazione sarebbe dovuta a una sovraproduzione globale di petrolio e gas, che avrebbe compromesso la redditività dei pozzi di petrolio negli Appalachi e nel Golfo del Messico. Ma la realtà è un’altra: malgrado i milioni di dollari spesi in lobbying, sempre più governi, preoccupati dal surriscaldamento del clima, varano misure volte a limitare il consumo di combustibili fossili. Non sorprende dunque il fatto che Chevron non sia l’unica compagnia petrolifera costretta negli ultimi mesi a cancellare dal proprio bilancio miliardi di attivi. Ad inizio ottobre è toccato a BP (ex British Petroleum), che ha cancellato 3 miliardi del suo patrimonio. Una settimana dopo Schlumberger, un altro gigante del petrolio, ha cancellato averi per 12,4 miliardi di dollari e in dicembre è toccato alla spagnola Repsol sopprimere dai suoi bilanci beni per 5 miliardi di dollari.

Ai petrolieri toccherà a termine la stessa sorte dei baroni del carbone

Stando a un recente rapporto di “Principles for Responsible Investment”, un’iniziativa fondata da un gruppo di investitori nel 2006 col sostegno dell’ONU, le 10 principali compagnie petrolifere mondiali potrebbero perdere entro il 2025 un terzo del loro valore. Thomas Kansy, direttore di Vivid Economics e responsabile della modellizzazione del rapporto di Principles for Responsible Investment, riassume la problematica come segue: “il mercato per il loro prodotto (il petrolio) sta scomparendo”, “Se la domanda di petrolio cala, crolla anche il suo prezzo”. È infatti solo una questione di tempo fino a quando le auto elettriche avranno sostituito quelle a benzina e al diesel. Non a caso una grande banca come Goldman Sachs ha appena deciso di rinunciare a finanziare l’estrazione di petrolio nell’Artico: troppo alto il rischio di ritrovarsi sul groppone dei crediti in sofferenza.

È finita l’era in cui il petrolio veniva chiamato l’oro nero

Appena 10 anni fa le compagnie petrolifere rappresentavano il 10% dell’intero mercato azionario mondiale, oggi il loro valore s’è ridotto al 4%, segno più che allarmante per gli investitori. Lo scorso novembre Jair Bolsonaro ha organizzato quello che lui stesso aveva definito la maggiore asta della storia brasiliana. Era infatti stato messo in palio lo sfruttamento dei giganteschi giacimenti petroliferi situati al largo della costa. Ebbene, Bolsonaro ha visto andare in fumo le sue speranze di rimpolpare le finanze deficitarie del suo Brasile. Secondo gli specialisti, l’asta avrebbe dovuto fruttare 26 miliardi di dollari, ma delle 12 compagnie petrolifere interessate, ben 9 si sono ritirate dall’asta. A rimanere in lizza è stata solo la compagnia petrolifera nazionale, la Petrobras, alla quale si sono aggregate due compagnie cinesi, ma solo con delle partecipazioni minoritarie. Così, invece dei 26 miliardi di dollari sperati, ne sono entrati in cassa soli 16,6, un terzo in meno del previsto.